INFERNO

CANTO XXVI

(Treviso, Casa Dei Carraresi

27 febbraio 2002)

a questa tanto picciola vigilia

d’i nostri sensi…[1]

Ecco alcune parole tratte dall’esordio del discorso con cui Ulisse si rivolge ai compagni. E quando il discorso, cioè l’orazion picciola[2], come la chiama Dante in questo stesso canto, si conclude, Ulisse per dire della rapidità del suo partire e del suo andare parla così:

de’ remi facemmo ali al folle volo,[3]

Tenetele presenti queste due coppie, picciola vigilia e folle volo, perché sono le parole chiave dell’intero canto.

E consentitemi di fare un piccolo passo indietro.

Quest’anno ho scelto di commentare due canti infernali, il V e il XXVI. Tra loro c’è la parentela di una singolare analogia. Sono due canti di “coppia”: lì Paolo e Francesca, qui Ulisse e Diomede. Ce ne sono altri due, molto significativi, nell’Inferno: il XXXII con Napoleone e Alessandro, conti di Mangona, fratelli e fratricidi, e il XXXIII con Ugolino e Ruggieri.

Motivazione affascinante, ma non sufficiente. Il fatto è che questo canto, esattamente come il V, costringe il Dante viaggiatore ad un violento sommovimento morale, ad una messa in discussione di motivi centrali alla sua esperienza di cittadino e, prima ancora, di uomo di cultura. E come è noto, quando queste due dimensioni andranno allo scontro, l’uomo di cultura diventerà un esiliato, un profugo senza speranza di ritorno.

La picciola vigilia, ciò che resta della nostra vita, cioè. Detto con una espressione di intensità inaudita: per Ulisse la vita è senso, è curiosità da soddisfare, panorama da vedere, suoni da udire, conoscenza da acquisire e cumulare. Questo determina una sorta di legge che lo sovrasta: con mezzo mondo da conoscere non si può non andare. Chissà quali tesori di conoscenza ci sono oltre le Colonne d’Ercole.

E chi altri potrebbe varcare il confine se non lui, Ulisse (non dimentichiamo che l’eroe di Itaca veniva consegnato a Dante non già dai poemi omerici ma da Ovidio e Virgilio). Ulisse, prototipo, come dice Fubini, di quella umanità pagana che fida solo nelle sue forze e non collega il suo agire ad una dimensione metafisica e ultraterrena. L’uomo cristiano sa bene che esiste in Dio e in ciò che Dio ha creato una pluralità di aspetti che sfuggono (ci verrebbe da dire: devono sfuggire) alla conoscenza umana e alle risorse che il desiderio di conoscenza può mobilitare.

Ed eccoci al folle volo. In anni recenti un critico come Mario Fubini, che all’Ulisse dantesco ha dedicato pagine altissime, ha interrotto e, si può tranquillamente anche dire, sconvolto una secolare tendenza critica. Fubini ha messo in evidenza che Ulisse qui non è affatto punito per il peccato di superbia, per aver voluto varcare un limite invalicabile. È punito invece, come gli altri peccatori della bolgia, per il suo fraudolento consigliare e per il suo fraudolento agire.

Fubini osserva che, in Ulisse, l’umanità è vinta, ma non umiliata. Ulisse non patisce le conseguenze mortificanti del peccato di superbia.

Varcando le Colonne d’Ercole egli non ha commesso alcunché di peccaminoso, non ha trasgredito ad alcun divieto celeste. Ma ha tentato la sua impresa senza l’assistenza e la presenza della Grazia, che non poteva conoscere, che non gli poteva essere concessa, a lui uomo vissuto prima della venuta del Cristo e della riconciliazione che ne è conseguita.

Folle dunque non vorrà dire diabolico, pazzesco, antitetico alla divinità, ma, come in altri luoghi danteschi, eccessivo, squilibrato, non sorretto dalla saggezza. È un termine che sta bene in bocca ad Ulisse il quale, nella sua nuova dimensione di anima dannata, sa.

Sa che quel suo viaggio aveva bisogno di un supporto, quella della Grazia appunto, che non poteva avere.

Vale la pena di sottolineare che su queste pagine dantesche pesa, come sulla rievocazione della vicenda di Paolo e Francesca, un fatto di cronaca che ebbe enorme rilievo. Nel 1291 (dunque esattamente duecento anni prima di Colombo) i fratelli genovesi Ugolino e Guido Vivaldi si erano messi per mare convinti di poter raggiungere le Indie viaggiando verso Ovest invece che verso Est.

Erano scomparsi e sulla loro fine si era favoleggiato a lungo. Sembra che siano stati mandati a fondo da una tempesta al largo delle Canarie, ma si disse anche che erano stati catturati, non si sa bene da chi.

Naturalmente il fallimento dei Vivaldi aumentò l’aura di mistero e paura per tutto ciò che si trovava oltre le Colonne.

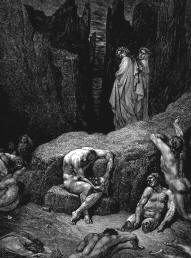

Ora, con questo viatico, possiamo leggere il canto che racconta il passaggio di Dante e Virgilio dalla settima all’ottava bolgia. Siamo dunque nell’ottavo cerchio dove sono, con pene diverse, puniti i fraudolenti.

Il clima è di alta tragedia. Nella settima bolgia i ladri, alla presenza del serpente che è immagine stessa del vizio, cercano di rubarsi l’unica cosa che è rimasta loro: la forma umana. E con il canto XXVI siamo ancora tra i ladri. Per la precisione tra i ladri di Firenze. Proprio alla sua città Dante si rivolge con l’aspro tono dell’apostrofe e del sarcasmo.

Godi, Fiorenza, poi che se’ sì grande

che per mare e per terra batti l’ali

e per lo ‘nferno il tuo nome si spande.

Tra li ladron trovai cinque cotali

tuoi cittadini onde mi ven vergogna,

e tu in grande orranza non ne sali.[4]

Si noti quel tuoi cittadini che indica già un distacco avvenuto, una strappo irrecuperabile con la sua città ormai irreversibilmente lontana. Con un simile fior fior di ladroni, aggiunge Dante, il castigo non potrà essere lontano. Perfino la vicinissima Prato augura a Firenze tutto il male possibile.

Questa visione dei cinque ladroni fiorentini fa seguito a quanto Dante ha appreso in tutto il suo cammino infernale. Ciacco, Farinata, Brunetto Latini e altri: il destino della sua città è proprio segnato. Solo un terremoto morale, un cataclisma politico, una pulizia radicale, un ricambio assoluto di persone potrà rigenerarla. Uno sbocco necessario ed un prezzo altissimo da pagare.

E tuttavia proprio la ineluttabilità di questa dolorosa, imminente svolta gli opprime il cuore. Venga presto, visto che deve venire. E il colpo sarà tanto più difficile da sopportare quanto più la vecchiaia avanza.

Così foss’ei, da che pur esser dee!

Che più mi graverà, com’ più m’attempo.[5]

È vero che con quel tuoi cittadini ha preso le distanze. Ma adesso sul piano degli affetti personali, della nostalgia, dell’appartenenza le recupera.

È il momento della discesa, comunque, e del passaggio, anche se il tono rimane quello di un profondo accoramento morale, di un dolore inguaribile.

Lo sottolinea Dante nel momento in cui ci ricorda il suo solitario andare anche quando fa corrispondere le difficoltà morali a quelle fisiche: il passaggio da una bolgia all’altra, tutta spuntoni e macerie, lo impegna completamente, mani e piedi.

e proseguendo la solinga via,

tra le schegge e tra’ rocchi de lo scoglio

lo piè sanza la man non si spedia.[6]

Nel ricordo Dante prova ancora sofferenza, un dolore cocente e vivissimo che si trasmuta per lui in un modello di comportamento. Quello che ci sta per raccontare lo induce a tenere a freno il suo ingegno, a non strafare, a non dimenticare mai i confini che deve rispettare.

perché non corra che virtù nol guidi;

sì che, se stella bona o miglior cosa

m’ha dato il ben, ch’io stesso nol m’invidi.[7]

Serve parafrasare fedelmente perché dal tenore di quello che Dante afferma di voler evitare possiamo capire a fondo la temperie spirituale del canto e la sua tensione morale (che è la tensione dell’intero poema): affinché il mio ingegno non corra senza il freno e la guida della virtù (virtù, come vedremo, è un’altra delle parole chiave del canto). E se la positiva influenza astrale o addirittura la Grazia divina mi ha concesso il bene della salvezza eterna, non voglio privarmene da solo.

Sarà da intendere a fondo: in questa bolgia ho incontrato un uomo di grande ingegno, di grande cultura, un uomo che in vita aveva vissuto mille esperienze e che non ha voluto perdere l’occasione di arricchirsi di esperienze ulteriori. E però ha fatto dell’intelligenza un uso scorretto, non sorvegliato, frenato, sostenuto. È andato incontro a conseguenze che bisogna saper evitare.

Aspettiamoci ora una scrittura alta, molto rarefatta, ricercata, in tensione, giocata sulle regole della retorica, su immagini diffuse, su una gamma ampia di latinismi e di riferimenti culturali.

Per leggere il canto ho privilegiato proprio la rete delle referenze culturali.

Dante costruisce due similitudini molto elaborate, una tratta dalla vita quotidiana, la seconda dall’antico testamento, per dirci che in fondo alla bolgia vede delle fiamme dentro alle quali si celano dei peccatori. All’interno delle due similitudini troviamo tutta una serie di perifrasi: il sole è colui che il mondo schiara; l’estate è la stagione in cui il sole ci tiene la sua faccia meno ascosa; la sera è il momento in cui le zanzare si sostituiscono alle mosche. Quanto numerose sono le lucciole che a sera vede il contadino, tanto numerose sono le fiammelle che Dante scorge.

Nella seconda il profeta Eliseo è ricordato attraverso l’episodio biblico secondo il quale egli fu vendicato da due orse che sbranarono alcuni ragazzi i quali lo avevano deriso per la sua calvizie[8]. Eliseo guarda il profeta Elia salire in cielo, in un carro di fuoco: lo segue con gli occhi finché vede solo la fiamma che evidentemente ancora racchiude il suo maestro[9]. Allo stesso modo, sul fondo della bolgia, si scorgono fiamme che nascondono nel loro ventre dei dannati.

Notiamo il procedimento quasi cinematografico usato da Dante che zooma su quanto vede. Prima fiammelle, poi fuochi molto più grandi.

Teniamo presente che il significato del contrappasso, del resto non chiarissimo, risiede proprio qui. La cultura medievale confondeva e avvicinava due termini latini tra loro, in realtà, lontanissimi: calliditas (astuzia) e caliditas (calore).

Quante ‘l villan ch’al poggio si riposa,

nel tempo che colui che ‘l mondo schiara

la faccia sua a noi tien men ascosa,

come la mosca cede a la zanzara,

vede lucciole giù per la vallea,

forse colà dov’e’ vendemmia e ara:

di tante fiamme tutta risplendea

l’ottava bolgia, sì com’io m’accorsi

tosto che fui là ‘ve il fondo parea.

E qual colui che si vengiò con li orsi

vide ‘l carro d’Elia al dipartire,

quando i cavalli al cielo alti levorsi,

che nol potea sì con li occhi seguire,

ch’el vedesse altro che la fiamma sola,

sì come nuvoletta in su salire:

tal si move ciascuna per la gola

del fosso, ché nessuna mostra ‘l furto

e ogni fiamma un peccatore invola.[10]

Qui Dante, grazie alle straordinarie risorse della sua lingua e soprattutto sorretto dalla sua forza poetica, lavora, se possiamo dire così, su due piani contrapposti. Attraverso due similitudini molto elaborate, ricche di incisi e di particolari diversi che ci fanno pensare appunto ad una fiamma viva che tutto coinvolge, ci prepara al clima rarefatto e culturalmente alto del racconto di Ulisse. E forse si precisa in qualche modo anche il contrappasso: c’è infatti da tener conto che la lingua dei politici fraudolenti fu pungente, caustica e soprattutto dannosa come una fiamma.

E poi con tutta una serie di annotazioni visive (se ripercorriamo le terzine che abbiamo appena letto: vede… parea… vide… con li occhi seguire… vedesse…mostra…) in certa qual maniera ci avvisa che per seguire quanto ci dirà tra poco, dovremo tenere particolarmente desto e vigile il senso della vista. Gli occhi della mente, si intende, perché quanto vi è di descrittivo e di evocativo in Ulisse che parla ai suoi e poi racconta il suo viaggio, soverchia ogni altra cosa.

Cerchiamo allora, per quanto ci compete, di fotografare a nostra volta la situazione. L’Inferno è un imbuto scavato nella roccia e diviso in cerchi. Il più esteso di questi cerchi è quello di Malebolge, diviso appunto in dieci bolge. Da una bolgia all’altra si passa, se non sono crollati e se dunque non serve scendere sul fondo per poi risalire sulla sponda opposta, attraverso ponticelli di roccia. Dante e Virgilio si trovano, in questo momento, al colmo di uno di questi ponticelli, guardano in basso al mare delle fiamme e Dante, ma certo è così anche per Virgilio, si trova in equilibrio tanto precario che deve tenersi ad un ronchion[11], ad uno spuntone.

Virgilio spiega la situazione e Dante dice che aveva già capito per conto suo. Ma ecco la curiosità vera:

chi è ‘n quel foco che vien sì diviso

di sopra, che par surgere de la pira

dov’Eteòcle col fratel fu miso?”[12]

Dopo la similitudine biblica, un altro, non casuale in questo clima, riferimento colto. Dunque Dante chiede chi è dentro la fiamma che si vede divisa in due e per farlo ricorda un episodio che leggeva sia in Stazio[13] che in Lucano[14]. Etèocle e Polinice, figli di Edipo e di Giocasta, si odiarono a tal punto che si uccisero a vicenda e le fiamme che scaturirono dalla pira ove era stato posto il loro corpo rimasero divise.

Sono Ulisse e Diomede, insieme nella punizione perché insieme erano, quando commisero i peccati per cui sono puniti. Tre per la precisione e dobbiamo annotare che, nel primo, secondo quanto Dante sa, Diomede non entra per niente. È dunque il nostro poeta che manipola e adatta.

e dentro da la loro fiamma si geme

l’agguato del caval che fé la porta

onde uscì dei Romani il gentil seme.

Piangevisi entro l’arte per che, morta,

Deïdamia ancor si duol d’Achille,

e del Palladio pena vi si porta.”[15]

Allora, nell’ordine: il trucco del cavallo di Troia; l’aver strappato con un inganno Achille dall’isola di Sciro dove sua madre lo aveva nascosto per evitare che andasse in guerra (e per questo ancora piange Deidamia che Achille aveva sedotto); il rapimento del Palladio, la statua di Pallade che si trovava in Troia.

Se ci pensiamo: tutte e tre imprese decisive per la caduta di Troia, anche la terza perché una profezia aveva affermato che solo senza il presidio del Palladio, la città sarebbe stata espugnata. Ma Dante condanna, perché questo è cattivo uso dell’ingegno, una frode tesa a far trionfare il singolo o la parte cui appartiene, è abuso dell’intelligenza deliberatamente fuori delle regole.

Ci siamo anche resi conto che Dante fa passare un messaggio ulteriore: Ulisse e Diomede hanno peccato e sono giustamente puniti. Ma dal loro cattivo agire è stata aperta la porta per cui Enea è sbarcato in Lazio e dato il via al gentil seme, alla stirpe dei fondatori di Roma e dunque dell’impero, istituzione da sempre presente nel progetto di Dio.

Come abbiamo già detto: c’è sempre, nelle azioni umane, qualcosa che sfugge all’uomo e che è presente solo alla mente di colui che tutto pensa. È, come abbiamo detto, una delle chiavi di lettura del canto, qui riproposta quasi di soppiatto. È possibile che da una azione malvagia e peccaminosa, scaturisca, per gli imperscrutabili disegni provvidenziali, un bene.

Dante muore dalla voglia di parlare con loro e anche questo suo ardore ci conduce alla culminazione del nucleo intellettuale e conoscitivo dell’incontro.

“S’ei posson dentro da quelle faville

parlar, diss’io, maestro assai ten priego

e ripriego, che il priego vaglia mille,

che non mi facci de l’attender niego

fin che la fiamma cornuta qua vegna;

vedi che del disio ver’lei mi piego!”[16]

Teniamolo d’occhio, Dante. È piegato dal desiderio, quasi accartocciato su se stesso dal rovello, dal tormento assillante.

Virgilio è con lui, condivide questo atteggiamento, loda il suo allievo. Però succede una cosa strana, Virgilio gli dice che è meglio che taccia, che lasci fare a lui. Del resto Virgilio ha concetto, capito benissimo cosa Dante vuole sapere.

Lascia parlare a me, ch’i’ ho concetto

ciò che tu vuoi; ch’ei sarebbero schivi,

perch’e’ fuor greci, forse del tuo detto.”[17]

Il passaggio è importante, commovente, a sua volta di grandissima pregnanza dal punto di vista culturale. Dante, come è noto, non conosceva il greco e il mondo della grecità gli era noto attraverso gli scrittori latini e principalmente attraverso Virgilio, appunto. Quello greco è un mondo sconosciuto, per certi versi vicinissimo, per altri velato dalle nebbie di una conoscenza parziale e imperfetta.

Dante allora fa parlare colui che gli è stato interprete, passaporto e salvacondotto in direzione di questo mondo: un omaggio a Virgilio, una sottolineatura della sua centralità assoluta nella cultura occidentale. Già un commentatore antico come Benvenuto da Imola se ne era reso conto e aveva colto questa conoscenza del mondo classico, greco in particolare, dovuta al magistero di Virgilio: mediante Virgilio, dice, grazie alla mediazione di Virgilio.

Inutile sottolineare che questo prendere la parola da parte del maestro contribuisce al clima di eccezionalità dell’episodio.

I versi che leggiamo ora ci dicono che Virgilio accetta con pienezza questo ruolo. Infatti chiede ascolto, benevolenza, attenzione ai due ma, si capisce subito, specialmente ad Ulisse in nome dei meriti acquisiti presso di loro, cantandone le gesta e amplificandone la memoria nel suo poema.

“O voi che siete due dentro ad un foco,

s’io meritai di voi mentre ch’io vissi,

s’io meritai di voi assai o poco

quando nel mondo li alti versi scrissi,

non vi movete; ma l’un di voi mi dica

dove, per lui, perduto a morir gissi”.[18]

Che bello e isolato quel participio perduto che ci fa capire tantissimo. Perduto è anche parola ricca di implicazioni perché nei romanzi in prosa che raccontano la vicenda della Tavola Rotonda indica l’eroe che non ha più dato notizia di sé, che dunque viene creduto morto. Ricordate i fratelli Vivaldi di cui parlavo all’inizio?

È questo un indizio preciso, perché Dante ha scelto di modellare questo racconto proprio come una vicenda del ciclo arturiano. C’è l’inchiesta, la ricerca, il desiderio di andare e conoscere e trovare; c’è l’associazione di più persone (là cavalieri, qui marinai); ci sono le Colonne d’Ercole che possono essere assimilate ad un castello misterioso in cui si entra attraverso un pericoloso ponte levatoio o ad una foresta incantata che chissà quali mostri custodisce al proprio interno. E la montagna del Purgatorio e del Paradiso Terrestre si configurano dunque come il Graal: irraggiungibile, proibito perché l’inchiesta è per sua natura fallimentare e inesausta.

L’esordio di Ulisse è maestoso e solenne fin nella descrizione che ce ne fa Dante:

Lo maggior corno della fiamma antica

cominciò a crollarsi mormorando,

pur come quella cui vento affatica;[19]

E la cima della fiamma è proprio una lingua che parla. Quello che conosciamo è un Ulisse diverso dalla figura che ci viene tramandata dalla tradizione sia nel carattere sia nei tratti esterni della vicenda.

Non dimentichiamo che questo non è l’Ulisse dell’Odissea, non è l’astuto eroe omerico. È piuttosto un uomo di grande esperienza, un uomo che ha accumulato un enorme patrimonio culturale ma che non ne è ancora soddisfatto. È l’Ulisse modello di virtù e sapienza di cui ci parla Orazio parafrasando, nell’Ars Poetica, i primi versi dell’Odissea e suggerendoci che è un profondo conoscitore di uomini[20].

È anche l’Ulisse che non fa ritorno ad Itaca, ma secondo quanto riferisce Ovidio nelle Metamorfosi[21], dopo un anno di permanenza presso la maga Circe, vicino a Gaeta (che naturalmente non si chiamava ancora così perché Enea doveva ancora battezzarla in quel modo) raduna i compagni e li esorta a rimettersi per mare.

Ulisse ha voglia di andare, di conoscere. Non valgono a distoglierlo dal suo progetto né le immagini del padre e della moglie che non vede da tanto tempo né il pensiero del figlio che non sarebbe nemmeno in grado di riconoscere visto che lo ha lasciato in fasce.

“Quando

mi diparti’ da Circe, che sottrasse

me più d’un anno là presso a Gaeta,

prima che sì Enëa la nomasse,

né dolcezza di figlio, né la pieta

del vecchio padre, né l‘debito amore

lo qual dovea Penelopè far lieta,

vincer potero dentro a me l’ardore

ch’i’ ebbi a divenir del mondo esperto

e de li vizi umani e del valore;

ma misi me per l’alto mare aperto

sol con un legno e con quella compagna

picciola dalla quale non fui diserto.

L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,

fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi

e l’altre che quel mare intorno bagna.

Io e’ compagni eravam vecchi e tardi

quando venimmo a quella foce stretta

dov’Ercule segnò li suoi riguardi

acciò che l’uom più oltre non si metta;

da la man destra mi lasciai Sibilia.

da l’altra già m’avea lasciata Setta.[22]

Ulisse varca lo stretto di Gibilterra, lasciandosi Siviglia e la Spagna sulla destra e Ceuta e il Marocco sulla sinistra. Guardiamolo andare, per il momento, e riflettiamo sulla sua umanità complessa.

Egli ha pesato quello che nella sua vita conta: gli affetti domestici a lungo trascurati su un piatto della bilancia e sull’altro quello che si sente ancora più profondamente chiamato a fare. C’è nostalgia, c’è disperazione nelle sue riflessioni. Ma anche la consapevolezza di dover scegliere: si noti quel Io e’ compagni eravam vecchi e tardi che riprende il tema e lo suggella. Come dire: la scelta è definitiva, non ci avanzerà il tempo anche per tornare a casa. C’è qualcosa di struggente e umanissimo che attraversa il brano. Anche qualcosa di misterioso, perché alla fin fine non si sa mai bene fino in fondo perché si sceglie in quel certo modo e non in un altro. A volte non conta nemmeno riflettere che operando una certa scelta ci si farà del male.

Quella che Ulisse segue è la famosa via Hêrakleia, la rotta ben nota agli antichi e denominata così dal suo primo mitico navigatore: partiva da Cuma e arrivava ben oltre le Colonne d’Ercole. L’interdizione al varco risale al lungo possesso arabo di quelle zone. E proprio la leggenda araba che collocava il paradiso sulla sommità di una montagna altissima (forse l’isola di Tenerife) è probabilmente la fonte cui si è ispirato Dante per costruire il suo Purgatorio con il Paradiso Terrestre in cima.

Quando, dopo il passaggio, Dante si rivolge ai suoi compagni con quella che egli stesso chiama orazion picciola, in qualche modo ripete ad alta voce ciò che ha già rimuginato, con grande sofferenza, dentro di sé. È onestissimo Ulisse: richiama tutti i pericoli, le fatiche e i disagi affrontati insieme in tanti anni e nel suo dire asciutto non è nemmeno l’ombra di un ricatto affettivo.

Non vogliate negar: li prega, i suoi compagni, facendo forza sull’unico argomento possibile tra uomini che si conoscono fino al punto da non avere il minimo segreto l’uno per l’altro, che hanno condiviso tante esperienze da essere come e più che fratelli. Non è possibile non andare, non è possibile privarsi della conoscenza.

E Ulisse motiva, enunciando la legge, certamente superiore e ulteriore ad ogni singolo uomo, che deve far scendere da una parte piuttosto che dall’altra i piatti della bilancia. Isola in modo prepotente i concetti di virtute e canoscenza.

Praticare la virtù (da intendere in senso esteso, latinamente, come affermazione del proprio valore) e apprendere la scienza sono i due grandi ideali che qualificano l’uomo come tale, che discendono dalla sua semenza (cioè dalla sua stessa origine, dalla sua matrice privilegiata) e dunque lo distinguono dai bruti.

“O frati, dissi, che per cento milia

perigli siete giunti a l’occidente,

a questa tanto picciola vigilia

d’i nostri sensi ch’è del rimanente

non vogliate negar l’esperïenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza.”[23]

La vita come veglia dei sensi, su cui vi avevo allertato all’inizio. Di questa vita, Dante ci fornisce con scrittura mirabile le coordinate geografiche che non possono non essere anche coordinate morali.

Prima quell’occidente, il luogo dove tramonta il sole, il punto cardinale che non è una meta lontana, una astrazione geografica, ma un obiettivo raggiunto. Come dire: siamo già dove tramonta il sole. E allora di retro al sol, inseguiamolo il sole, nell’emisfero mai esplorato, nel mondo della solitudine, dove non abita il genere umano, il mondo sanza gente, dove saremo affidati solo alla nostra abilità. Poi dirà volta nostra poppa nel mattino, con una espressione dura e definitiva come di quei pirati che davano fuoco alla proprio nave perché fossero stimolati a conquistare, nell’arrembaggio, quella avversaria. Si capisce che non ci sarà ritorno e nemmeno possibilità di recupero. Itaca, le spose, i figli, i padri lontanissimi, irrecuperabili alla propria sfera affettiva.

E nei compagni di Dante il desiderio diventa acuto, pungente. Ecco il folle volo, ma ecco soprattutto i remi che diventano ali[24], con felice metafora e audace trapasso cui certamente non è estraneo il fatto che le ali siano una immagine ricorrente nell’opera Dante il quale spiegava il proprio cognome Alighieri come Alagherius, cioè portatore d’ali.

Li miei compagni fec’io sì aguti,

con questa orazion picciola, al cammino,

che a pena poscia li avrei ritenuti;

e volta nostra poppa nel mattino,

de’ remi facemmo ala al folle volo,

sempre acquistando dal lato mancino.[25]

Cioè andando sempre a sinistra, diremmo noi, a sud-ovest.

Il modello della figura di Ulisse e l’architettura generale dell’episodio sono stati forniti a Dante da un filosofo danese, Boezio di Dacia, che gli era noto probabilmente attraverso Guido Cavalcanti. Il filosofo, noto per i suoi commenti all’opera di Aritostile e a lungo e a torto ritenuto un averroista, nella sua opera più importante De modis significandi, delinea in qualche modo l’allegria che precede il disastro e il naufragio.

La fiducia e l’allegria sono il tratto distintivo dell’essere razionale che persegue il vero e il bene (virtute e canoscenza), ma diventa preda dell’illusione fatale. Non si possono attingere quegli obiettivi con mezzi soltanto umani, fidando solo sulla conoscenza sensibile e illudendosi che i principi generali, le leggi ultime, si possano sempre e rigorosamente dedurre dagli aspetti particolari e parziali della realtà.

È questa illusione che spinge Ulisse nel mondo sanza gente, fin sotto l’equatore tanto da vedere tutto un altro cielo stellato. Altre costellazioni, altri (ma indecifrabili) punti di riferimento. E questo per cinque giri di luna, quasi cinque mesi.

Cinque volte racceso e tante casso

lo lume era di sotto della luna,

poi che ‘ntrati eravam ne l’alto passo,

quando n’apparve una montagna, bruna

per la distanza, e parvemi alta tanto

quanto veduta non avëa alcuna.

Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;

ché de la nova terra un turbo nacque

e percosse del legno il primo canto.[26]

Ulisse descrive con calma, quasi che la cosa non lo riguardasse. È, in questo, fratello di Farinata. Ribadisco che non sta raccontando il peccato per cui è eternamente dannato, ma una vicenda esemplare, utile a Dante, al suo viaggio, agli obiettivi del viaggio stesso.

Il riflesso delle sue emozioni bisogna cercarlo, per così dire, sotto traccia. Come un’eco lontana.

Cinque volte, riferito alle lunazioni, anticipa il tre volte, il triplice giro cui sarà sottoposta la sua nave. Il tono della voce (e dobbiamo pensare anche alla fiamma che si agita) probabilmente sale.

In Ulisse si fa strada la consapevolezza dei suoi limiti: vediamo profilarsi in lontananza la montagna, altissima, scura, minacciosa, intangibile.

Per chi ha viaggiato per cinque mesi è la salvezza, l’approdo a lungo sognato. È anche il segnale che il progetto si è realizzato, che valeva la pena di rischiare, che l’uomo ha forze sufficienti per osare l’inosabile.

Lì davanti c’è la nova terra, la meta raggiunta. L’illusione cui segue la delusione perché da lì nasce un turbo, un vento rapinoso, un uragano. La gioia diventa pianto e la navicella dell’ingegno umano diviene preda di una forza incommensurabilmente più grande di lei.

Tre giri vorticosi, senza più possibilità di tenere la rotta, e il quarto è quello fatale. Come all’improvviso si staglia il monte, ecco farsi strada la consapevolezza di un’altra volontà, diversa, non gestibile (com’altrui piacque).

E quando il mare si rinchiude Dante costruisce la frase con un verbo al passivo, come alludendo ad un oscuro, inafferrabile, ma ben presente agente.

Tre volte il fé girar con tutte l’acque;

e la quarta levar la poppa in suso

e la prora ire in giù, com’altrui piacque,

infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso.[27]

[1] If XXVI 114-115

[2] If XXVI 122

[3] If XXVI 125

[4] fI XXVI 1-6

[5] If XXVI 11-12

[6] If XXVI 16-18

[7] If XXVI 22-24

[8] IV Libro dei re II 23-24

[9] IV Libro dei re II 11-12

[10] If XXVI 25-42

[11] If XXVI 44

[12] If XXVI 32-34

[13] Tebaide, XII, 429 ss.

[14] Farsalia, I, 549-552.

[15] If XXVI 58-63

[16] If XXVI 64-69

[17] If XXVI 73-75

[18] If XXVI 79-84

[19] If XXVI 85-87

[20] Ars poetica 141-142

[21] Metamorfosi, XIV, 436 ss.

[22] If XXVI 90-111

[23] If XXVI 111-119

[24] Si vedano Virgilio (Eneide, VI, 19) e Ovidio (Ars amatoria II, 45)

[25] If XXVI 121-126

[26] If XXVI 130-138

[27] If XXVI 139-142